ACTO I: EL DESCENSO AL FRÍO

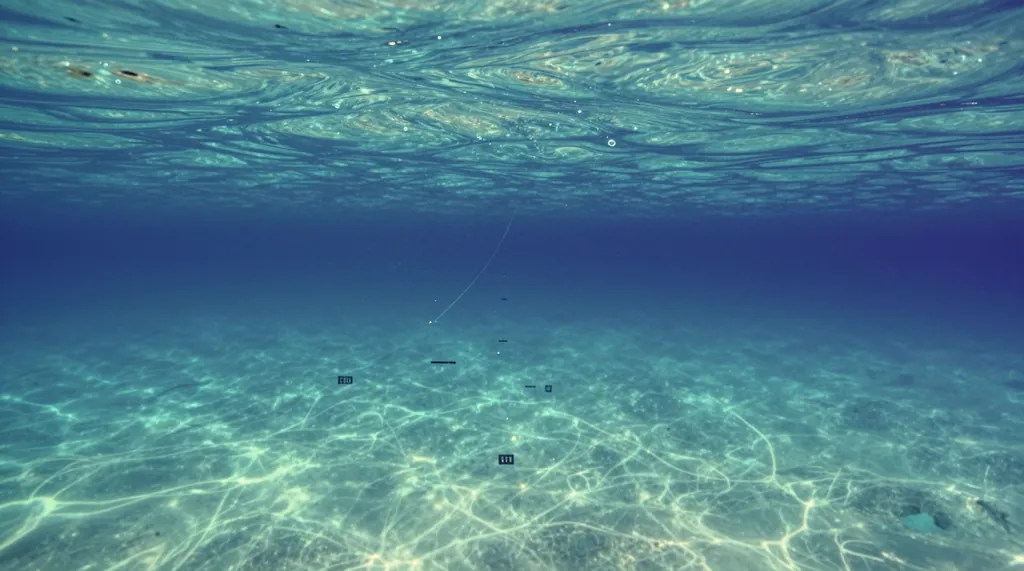

Hemos dejado atrás el techo.

Esa costra de hielo sólido que nos protegía del vacío exterior, ese cielo que era tan concreto como la roca de cualquier planeta, ha quedado ahora kilómetros arriba. Desaparece. Se pierde en la negra infinitud que ascendía detrás de nosotros.

Ya no existe para nosotros.

Ahora, solo existe la caída. Una caída que ha durado horas. Una caída que continuará durante horas más. Estamos descendiendo a través de la columna de agua más solitaria del universo.

Imaginen el peso.

En la Tierra, la atmósfera pesa sobre sus hombros como una pluma. Como el aire mismo, invisible, casi inconcebible. Podemos ignorarlo. Podemos caminar como si no existiera, como si la presión no fuera real.

Aquí, el agua pesa como una catedral colapsando sobre tu pecho. Como si cada molécula fuera un ladrillo de piedra apilado, apilado, apilado, hasta que el peso es una realidad tangible, una fuerza física que puedes casi sentir comprimiendo el casco de titanio.

Cada diez metros que descendemos, la presión añade una atmósfera más.

Estamos a veinte kilómetros de profundidad.

La presión aquí es de dos mil bares.

Dos. Mil. Bares.

Si sacaras la mano fuera de esta sonda —sin guante, sin protección, solo tu piel— si fueras tan insensato o tan desesperado como para hacerlo, no solo te aplastaría la presión. No. Eso sería demasiado simple, demasiado misericordioso.

La presión forzaría el agua dentro de tus células con tal violencia que tu propia biología se convertiría en una implosión líquida. Tu sangre vaporizaría. Tu interior se volvería exterior. Tu cuerpo dejaría de ser un envase y se convertiría en una explosión.

Aquí, la materia blanda es una ofensa a la física.

Solo la piedra y el metal sobreviven.

Miren a su alrededor.

Este es el Desierto Vertical.

Hemos estado bajando durante horas y no hemos visto nada. Ni un pez. Ni una medusa gelatinosa navegando las corrientes. Ni siquiera el destello débil de una bacteria bioluminiscente, ese parpadeo tan tenue que ni siquiera es luz, solo la promesa de luz, apenas un recuerdo de lo que significa brillar.

¿Por qué?

Porque estamos en la zona muerta. No en la superficie donde quizás haya nutrientes cayendo, sedimento orgánico de una biología más compleja. No en el fondo, donde quizás haya chimeneas geotérmicas escupiendo químicos exóticos. Estamos en el limbo. En el punto medio. En la región donde nada es suficiente para sustentar vida, pero donde tampoco es lo suficientemente extremo para forzar innovaciones de supervivencia.

Estamos en un vacío.

El agua que nos rodea es antigua. Prueben su sabor con la mente. Es salada, densa, metálica. Tiene un peso que el agua ordinaria nunca tendría. Es agua que no ha tocado el aire libre, que no ha sentido el beso de la luz estelar, que no ha conocido la caricia de una ola en la superficie en cuatro mil millones de años.

Es agua estancada en el tiempo.

La termodinámica es cruel aquí. El frío es de menos dos grados Celsius. El agua permanece líquida solo por dos factores: la salinidad extrema disolviendo hielo, y la presión aplastante forzándola a mantenerse en su forma acuosa.

Siente cómo roba el calor del casco de nuestra nave. Escuchen el metal crujir. Se contrae. El frío no es pasivo; el frío es un depredador que busca cualquier gradiente térmico para devorarlo, para llevarlo hacia el equilibrio, hacia la muerte del movimiento molecular.

El frío busca convertir todo en cero.

Entropía. Esa es la palabra. Estamos nadando en un océano de entropía máxima. Un lugar donde la energía se ha dispersado tanto, tan completamente, que ya nada debería ocurrir. Un lugar donde la historia debería haber terminado hace eones.

Pero entonces...

El sonar cambia.

ACTO III: ALQUIMIA OSCURA

No es solo una anomalía geológica.

No es solo una chimenea volcánica, una curiosidad geofísica sin importancia.

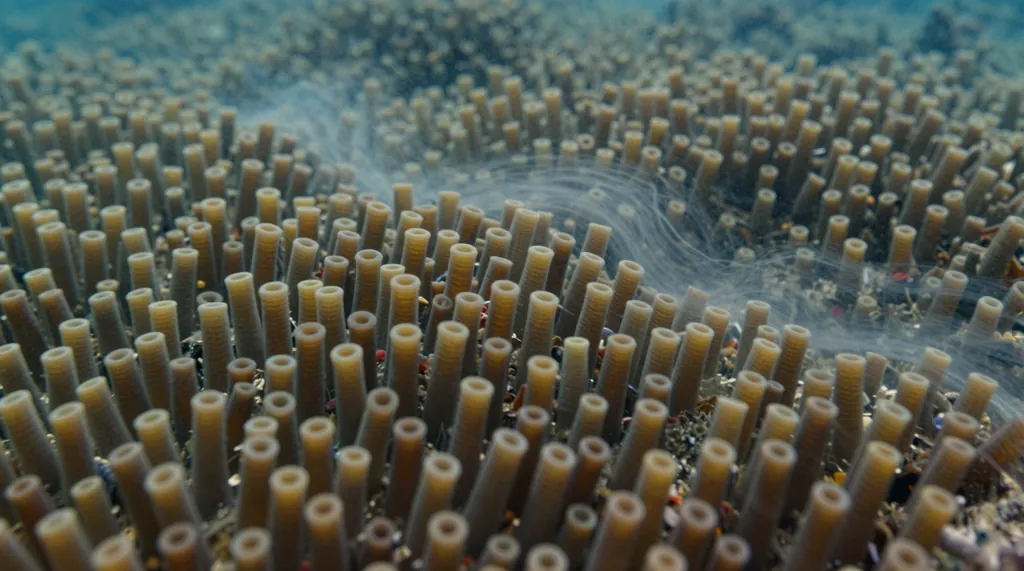

Es una ciudad. Una megalópolis biológica. Hacinada, densa, vibrante, completamente viva, abarrotada de existencia. Hay tanta biomasa aquí, tanta concentración de vida por metro cuadrado, que rivaliza con las selvas tropicales de la Tierra. Rivaliza con los arrecifes de coral más antiguos. Rivaliza con cualquier ecosistema que hayamos estudiado en nuestro planeta.

Y todo esto —todo esto existe sin un solo fotón de luz solar. Sin radiación ultravioleta. Sin el calor que viene de la estrella. Todo esto existe en un secreto absoluto, enterrado bajo veinte kilómetros de hielo, ignorante de que hay un universo allá arriba, ignorante de que hay estrellas, ignorante de que existe cualquier otra forma de vida excepto la que habita en estos fragmentos calientes del suelo oceánico.

Bienvenidos al Oasis.

Bienvenidos al lugar donde el fuego se encuentra con el agua, donde las dos fuerzas más opuestas en la termodinámica deciden coexistir.

Aquí, la física se convierte en biología.

Para entender la imposibilidad de este lugar, deben olvidar todo lo que saben sobre biología terrestre. Olviden. Borren.

En la Tierra, la vida es una adoradora del sol. Es una secta fotónica. Cada brizna de hierba, cada alga flotando en el océano, cada árbol monumental en la selva, hace exactamente lo mismo: estira sus brazos verdes hacia el cielo, esperando, suplicando, desesperada por atrapar una partícula de luz que viajó ciento cincuenta millones de kilómetros para golpearla.

Todos nosotros hacemos esto. Incluido yo. Incluso en este momento, mis células están funcionando gracias a antepasados que aprendieron a canibralizar la luz del sol.

Fotosíntesis. Construir con luz. Ese es el fundamento de toda la vida que conocemos.

Pero aquí no hay luz. Ni un solo cuanto de energía solar ha penetrado jamás el hielo que cubre este mundo. No hay fotones aquí. No hay ondas electromagnéticas del espectro visible. Hay solo oscuridad.

Oscuridad absoluta.

Según la lógica de la superficie, según todo lo que aprendemos en biología, según el dogma central de la vida, este lugar debería ser completamente estéril. Un desierto biológico perfecto. Sin luz, no hay plantas. Sin plantas, no hay herbívoros. Sin herbívoros, no hay depredadores. La pirámide de la vida no tiene base. No puede existir pirámide alguna.

Pero aquí, de alguna forma, aquí la vida ha encontrado otra manera.

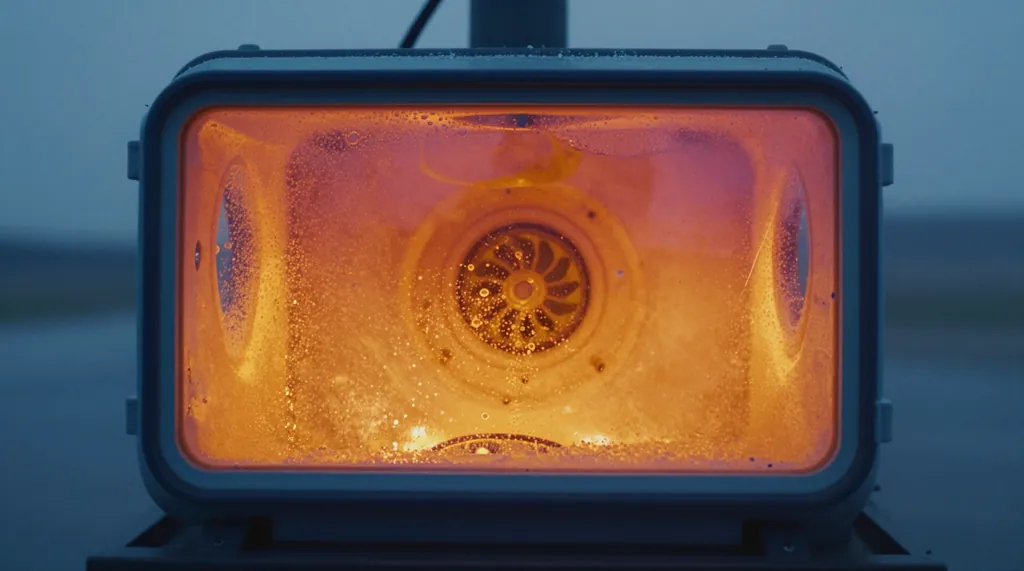

Miren estas bacterias.

Esas alfombras viscosas de color naranja y blanco que cubren cada centímetro de roca alrededor de la chimenea no son suciedad. No son depósitos de minerales inútiles. No son residuos de procesos geoquímicos.

Son los alquimistas más grandes del universo.

Han inventado una forma de comer piedra. Han descubierto un metabolismo que la fotosíntesis nunca podría lograr. Lo llamamos Quimiosíntesis.

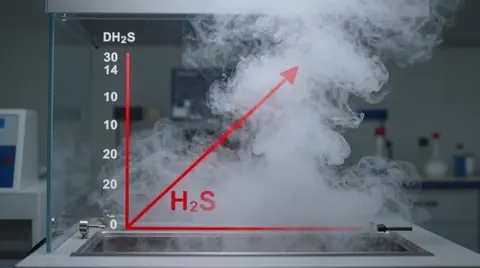

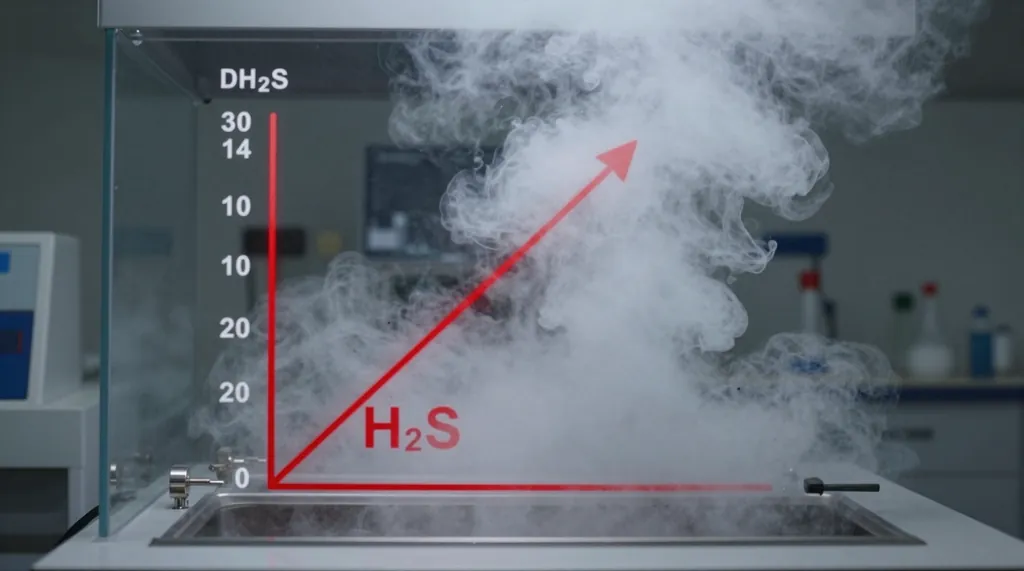

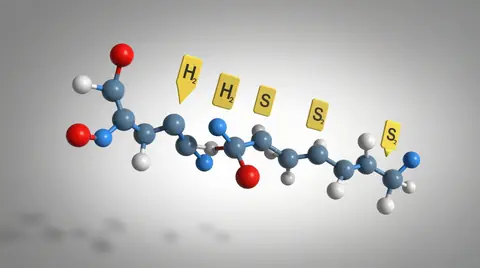

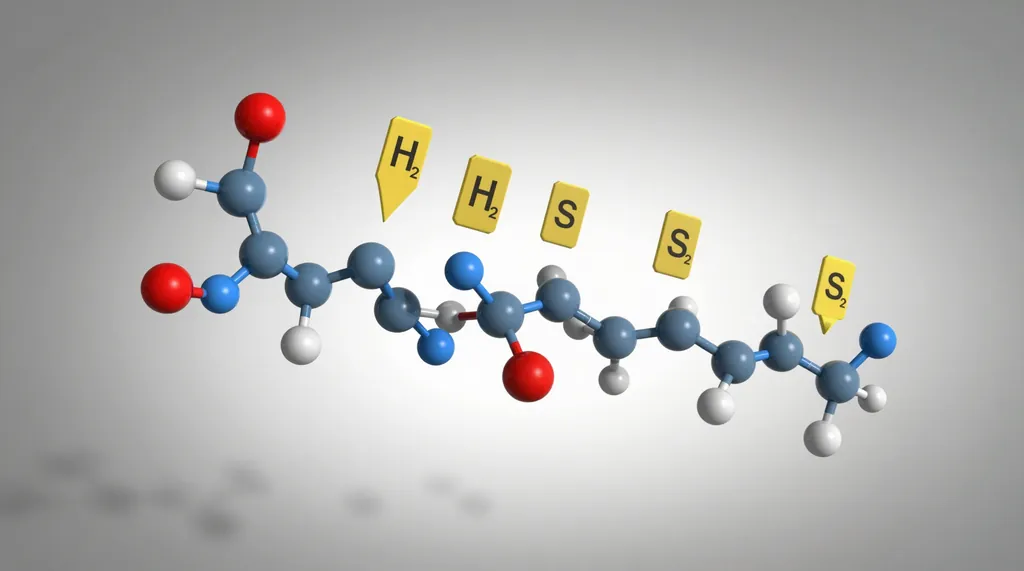

En lugar de esperar un regalo del cielo, en lugar de implorar a una estrella lejana por energía, estas bacterias toman lo que el planeta sangra directamente desde abajo. Toman el Sulfuro de Hidrógeno. H₂S.

Para nosotros, es un gas letal. Una bocanada, solo una bocanada, colapsaría tus pulmones y envenenaría tu sangre en minutos. Es lo que huele a los huevos podridos. Es lo que huele a muerte.

Pero para ellas... para ellas es una batería completamente cargada. Es energía pura. Es vida concentrada en forma molecular.

Observen la elegancia brutal del proceso.

La bacteria toma esa molécula tóxica, ese gas que mataría cualquier otra forma de vida, y la rompe violentamente. Arranca los electrones del azufre con una precisión química perfecta, como si estuviera cortando carne con un cuchillo de diamante.

Esa ruptura libera energía.

Y con esa energía —energía robada al corazón volcánico del mundo, energía que viene de la fisión nuclear en el núcleo, energía que es más antigua que la biosfera— con esa energía, la bacteria hace algo milagroso.

Toma el carbono inerte disuelto en el agua, carbono que no tiene forma de vida, carbono que es químicamente dormido, y lo teje en cadenas de azúcar. Lo convierte en cuerpo. Lo convierte en vida.

Están convirtiendo veneno en comida. Están convirtiendo lo que es tóxico en lo que es nutritivo.

Esta es la base de todo lo que ven aquí. Esta alfombra bacteriana, esta nieve de microorganismos, esto es el hielo y el hierba de este ecosistema alienígena. No dependen del clima, no dependen de las estaciones del año, no dependen de si es de día o de noche.

Su dios es geológico. Completamente, absolutamente geológico.

Mientras el núcleo del planeta siga caliente —y permanecerá caliente durante miles de millones de años más gracias al radiodecaimiento de uranio y torio— mientras la chimenea siga escupiendo su sopa tóxica hacia el océano, el banquete nunca terminará.

Es una independencia termodinámica perfecta.

Si el sol de este sistema solar se apagara mañana, o si explotara en una supernova que vaporiza todos los planetas, a estas criaturas no les importaría. Ni siquiera se enterarían. Estarían demasiado ocupadas comiendo sulfuro, convirtiendo veneno en azúcar, viviendo sus vidas pequeñas y extrañas en la oscuridad perpetua.

ACTO V: EL AISLAMIENTO CÓSMICO

Pero hay una tragedia intrínseca en este paraíso.

Necesito que entiendan esto. Necesito que sientan el peso de esto.

Nos alejamos del oasis. Nos elevamos lentamente, dejando atrás la luz tenue de la chimenea. La gloriosa energía térmica que sostiene todo este ecosistema comienza a desvanecerse detrás de nosotros.

A solo cien metros de la chimenea, el desierto vuelve. El frío regresa. La muerte regresa.

Este oasis es una isla. No es un continente. No es un archipiélago conectado por puentes de tierra. Es una isla solitaria.

En la Tierra, si un bosque se quema, los animales pueden huir al siguiente valle. Las semillas pueden volar con el viento a kilómetros de distancia. Los peces pueden nadar río arriba hacia un afluente diferente. El océano conecta todos los continentes. La vida puede circular, puede migrar, puede buscar nuevas oportunidades.

Aquí no.

Este campo de chimeneas está rodeado por miles de kilómetros de océano estéril y helado. Para estas criaturas, para los gusanos de tubo y los cangrejos yeti y el leviatán de la grieta, salir de la zona cálida es morir.

El agua fría actúa como el vacío del espacio actúa para nosotros. Es una barrera infranqueable. Es más que una barrera: es una sentencia de muerte instantánea. Salgan de la zona cálida y sus enzimas se ralentizan. Salgan más y sus células comienzan a perder integridad. Salgan más aún y mueren.

Están prisioneros en su propia salvación. Cautivos en el único lugar donde pueden vivir. Esclavizados por la geografía, encadenados a este punto específico en el globo.

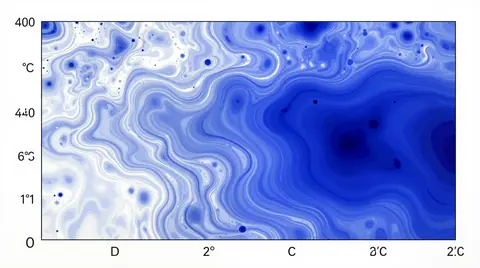

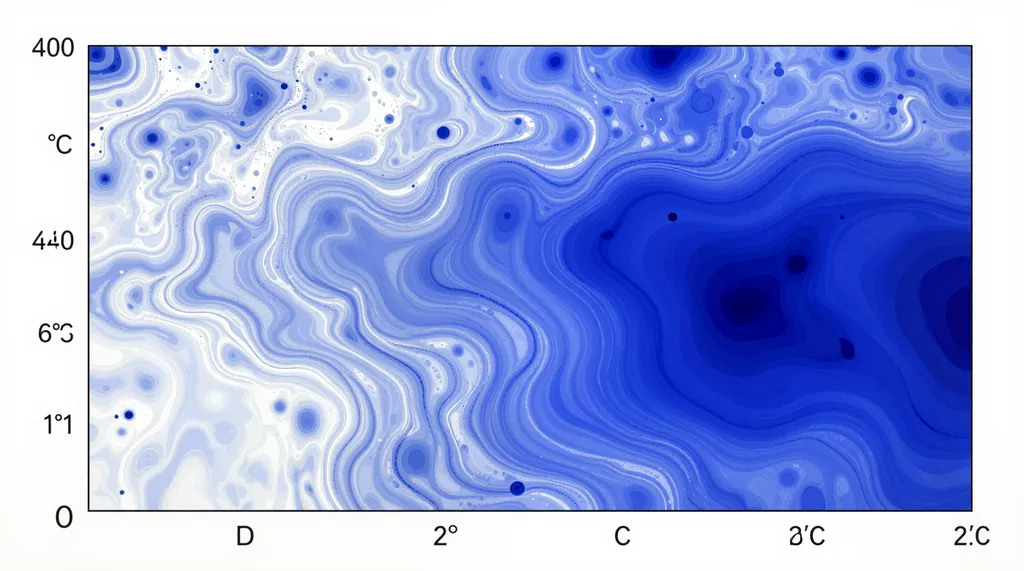

Esto significa que cada oasis es un experimento evolutivo completamente solitario.

Imaginen esto. Imaginen la profundidad de lo que les estoy diciendo.

La vida en esta chimenea ha evolucionado completamente aislada de toda otra vida en el planeta. Lo que vive aquí, lo que ha adoptado su forma durante millones de años, puede ser totalmente, absolutamente diferente de lo que vive en otra chimenea a quinientos kilómetros de distancia.

No hay intercambio genético. No hay migración. No hay contaminación cruzada. No hay competencia intergrupal que force convergencia evolutiva.

En un oasis, la evolución puede haber creado gusanos gigantes con hemoglobina de estructura única. En el siguiente oasis, cientos de kilómetros al norte, quizás han evolucionado pulpos de cristal. Organismos modificados para la luz térmica, para cazadores inteligentes, para presas que pueden recibir daño de nuevas formas.

En otro oasis aún, quizás existe una inteligencia enjambre de crustáceos que construyen ciudades de hueso y caparazón.

Nunca se conocerán.

Nunca sabrán de la existencia del otro.

Son civilizaciones biológicas separadas por un universo de agua muerta, evolucionando en paralelo, divergiendo hacia formas cada vez más extrañas, cada vez más especializadas, cada vez más adaptadas a su nicho específico.

Condenadas a nacer, vivir y morir en la soledad absoluta de su propia grieta volcánica.

Es un aislamiento que no tiene igual en ningún lugar del planeta Tierra.

Y lo más aterrador de todo...

Las chimeneas no son eternas.

Nada es eterno. Todo cambia. Todo termina.

Un día, el terremoto cesará. El conducto de magma que ha alimentado esta chimenea durante milenios se bloqueará. Las placas tectónicas se desplazarán. El grifo de agua caliente se cerrará.

Y cuando el fuego se apague, cuando la energía térmica que sustenta todo este ecosistema se disipe en el frío del océano...

El frío ganará.

La colonia entera se congelará en la oscuridad. Cada gusano de tubo, cada cangrejo yeti, cada bacteria quimiosintética, cada forma de vida que existe aquí, todos ellos se congelarán sólidos.

Se convertirán en fósiles que nadie encontrará jamás.

El registro geológico se cerrará. Se escribirá sobre rocas que ningún científico examinará, en un lenguaje que ningún biólogo podrá leer.

Es una existencia efímera. Aferrada al calor fugaz de un planeta moribundo, contando sus años en escala geológica, esperando el momento en que el fuego se apague.

FIN DE TRANSMISIÓN